IL PATTO EDUCATIVO GLOBALE NEL CONTESTO DEL MAGISTERO DEL PAPA FRANCESCO

- 19 April 2021

1. La sfida di un nuovo Patto Educativo

Con un messaggio pubblicato il 12 settembre del 2019, il papa Francesco ha voluto rilanciare l’invito fatto nella Laudato Si’ a collaborare alla custodia della casa comune. Lo ha fatto chiamando l’umanità ad impegnarsi nella costruzione di un nuovo patto educativo globale, sostenendo la «necessità di investire i talenti di tutti, perché ogni cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far maturare una nuova solidarietà universale e una società più accogliente» . A questo scopo si programmava un evento mondiale che si sarebbe dovuto tenere in Roma il 14 maggio 2020. Ovviamente nessuno sospettava che – di lì a qualche mese – un microscopico organismo sarebbe arrivato ad interrompere la nostra quotidianità imponendoci nuovi ritmi e nuove regole. Il cammino di riflessione e impegno lanciato dal papa è comunque proseguito, adattandosi alle nuove contingenze create dalla pandemia. L’incontro inizialmente previsto per il mese di maggio si è poi svolto in ottobre del 2020. In questa occasione il papa è ritornato sulla necessità di ascoltare il grido delle nuove generazioni ed intraprendere nuovi cammini educativi, vivendoli come un atto di speranza, anche davanti all’emergenza educativa che la pandemia ha creato : «ascoltiamo il grido delle nuove generazioni, che mette in luce l'esigenza e, al tempo stesso, la stimolante opportunità di un rinnovato cammino educativo, che non giri lo sguardo dall'altra parte favorendo pesanti ingiustizie sociali, violazioni dei diritti, profonde povertà e scarti umani» . Se da una parte di certo non costituiva una grande novità il fatto che il papa si esprimesse su questioni educative – l’educazione occupa un posto di rilievo nel suo pensiero - è anche vero che l’invito sembrava rivestirsi di un carattere urgente e indifferibile: «mai come ora, c’è bisogno di unire gli sforzi in un’ampia alleanza educativa per […] ricostruire il tessuto di relazioni per un’umanità più fraterna» . Questo senso di urgenza si è poi fatto, nei mesi successivi, sempre più forte considerando la catastrofe educativa che la pandemia da Covid-19 ha fatto emergere ed acuito, nel contesto generale di una scarsa solidarietà intergenerazionale6 e in una crisi del «valore di legame, rovesciatosi ora in dis-valore, nel momento in cui la prossimità da segno di benevolenza […] diventa minaccia e la distanza tra individui della stessa specie si afferma come dovere civico» . Questo testo vuole provare a ragionare attorno a questa proposta di Francesco mettendola in connessione con le suggestioni e gli inviti che il suo magistero ha offerto, cercando di cogliere il fil rouge che collega il PE ad alcuni temi centrali della proposta che – come pontefice – ha fatto alla Chiesa e all’umanità tutta in questi anni. In particolare sono due i punti che proverò a mettere in luce, uno ecclesiale e l’altro antropologico: la relazione tra la proposta del PE e la logica della chiesa in uscita e quella dell’umanesimo dell’aver cura che in qualche modo costituisce il nucleo generatore di questa proposta e dell’intero magistero di Francesco.

2. Una logica ecclesiale:

il piú di grazia e salvezza che ci raggiunge dai processi educativi La proposta del PE prende spunto da una visione ecclesiale di fondo che sorregge e guida l'azione del papa Francesco e le cui radici andrebbero ricercate oltre che nel Concilio Vaticano II e nella spiritualità gesuitica, anche e soprattutto nella riflessione della cosiddetta Teologia del popolo, che nasce e si sviluppa a partire dal documento di Medellín (1968) e si separa dalla Teologia della liberazione, nel tentativo di rendere centrale nella riflessione e nella prassi ecclesiale la categoria di popolo di Dio, inteso come soggetto depositario di una fede incarnata e vera sorgente mistica, comunionale e pastorale. Questa visione del popolo di Dio come multiforme armonia trova il suo centro in due categorie in stretta correlazione tra loro: missione e comunione. La Chiesa é una comunione per la missione ed una missione che porta alla comunione. Detto con le parole del documento di Aparecida: «la comunione e la missione sono profondamente unite tra di loro […] la comunione è missionaria e la missione è per creare comunione». Questa comunione per la missione che è la Chiesa vive profondamente la sua identità quando si pone nella logica del primerear (prendere l’iniziativa): «la comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore, e per questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva». Questa missionarietà della Chiesa, questo suo essere in uscita, protesa verso i lontani, desiderosa di abitare gli incroci delle strade si riflette nella proposta del PE. L’instrumentum laboris lo dice esplicitamente, affermando che «il Papa ha invitato la Chiesa intera a porsi “in uscita” missionaria, come stile da assumere in ogni attività che si realizzi. [...] In un tale invito ad avere cura delle fragilità del popolo e del mondo in cui viviamo – invito che non riguarda in verità solo i cristiani ma tutti gli uomini e donne della terra – diventano prioritarie l’educazione e la formazione perché esse aiutano a diventare protagonisti diretti e costruttori del bene comune e della pace». Accanto a questa lettura della Chiesa in uscita - comunità capace di primerear, di farsi tutto a tutti, di uscire dalle sue logiche per incontrarsi con quelle di chi è diverso, lontano, ultimo, escluso - trova spazio anche un’altra possibile visione, non alternativa ma complementare. Parlare di Chiesa in uscita è anche ricordare che fuori dai nostri schemi, dalle nostre strutture, dal nostro modo di essere e fare, dalle nostre logiche c’è un piú di grazia e di salvezza che ci aspetta. La grazia di Cristo straripa fuori dalle nostre strutture e ci precede, anonima ma feconda, nelle realtà del mondo, nei processi che nascono attorno a noi e fuori dai nostri schemi. Il mondo dell’educazione è un nitido esempio di come la grazia di Cristo sia strabordante, non rinchiusa solo negli angusti recinti delle comunità ecclesiali. Scuole in cui maestri e studenti cercano nuove risposte alle domande del presente, giovani che si incontrano per condividere le loro passioni, per impegnarsi nella costruzione di un mondo nuovo e migliore, gruppi e collettivi che lottano per salvaguardare l’ambiente, per proteggere ogni forma di vita: ecco dei luoghi educativi dove la grazia di Cristo ci ha preceduto, dove la salvezza è arrivata anonima ma feconda. Vivere e lasciarsi fecondare da questi processi giovanili, accompagnarli in maniera discreta è incontrare Cristo che in maniera ignota continua a fecondare la terra e l’umanità con la forza del suo Spirito. La proposta del patto educativo globale, allora, trova il suo fondamento proprio in queste due letture della categoria di Chiesa in uscita: farsi prossimi, andare in cerca dell'altro in tutti i campi, anche quello educativo, riconoscendo la necessità di primerear in questo ambito; al tempo stesso riconoscere che nei processi educativi si dà un piú di salvezza, si manifesta la grazia di Cristo, talvolta in maniera anonima o non pronunciata, ma evocata dalla pienezza di vita che da essi scaturisce. Con le parole di Francesco: «oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo, che coinvolga tutte le componenti della società. Ascoltiamo il grido delle nuove generazioni, che mette in luce l'esigenza e, al tempo stesso, la stimolante opportunità di un rinnovato cammino educativo, che non giri lo sguardo dall'altra parte favorendo pesanti ingiustizie sociali, violazioni dei diritti, profonde povertà e scarti umani».

3. Una antropologia dell’aver cura

Quanto detto sulla visione ecclesiale di Francesco e su come questa sia alla base della proposta del patto educativo globale ci porta, inevitabilmente, a parlare dell’altro nucleo fondamentale di questo progetto: quello umano. Il papa ha ricordato come l'educazione «sia una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia» 14 e sappiamo quanto il suo magistero si sia caratterizzato per una profonda attenzione all’umano. Sulla scia del Concilio e della miglior riflessione post-conciliare - e in particolare dell’insegnamento di Paolo VI - Francesco si è espresso molte volte in merito alla necessità di costruire un nuovo umanesimo. Sia chiaro, non in maniera sistematica o definitiva, per assiomi o definizioni ma, seguendo uno schema tipico del suo magistero, in una dimensione evocativa. Il suo insegnamento su questi temi si muove tra due poli: la condanna di quanto inumano c’è in questo mondo (strutture, logiche, scelte: tutto ciò che può rientrare nella categoria di cultura dello scarto) e un costante evocare una logica nuova, una maniera di essere uomini e donne che trova il suo centro nell’aver cura. Proviamo ad analizzare questi due poli in relazione alla proposta del PE. Il messaggio per il lancio del PE conteneva una precisa osservazione sul contesto socioculturale che stiamo vivendo: «il mondo contemporaneo è in continua trasformazione ed è attraversato da molteplici crisi. Viviamo un cambiamento epocale: una metamorfosi non solo culturale ma anche antropologica che genera nuovi linguaggi e scarta, senza discernimento, i paradigmi consegnatici dalla storia. L’educazione si scontra con la cosiddetta rapidación, che imprigiona l’esistenza nel vortice della velocità tecnologica e digitale, cambiando continuamente i punti di riferimento. In questo contesto, l’identità stessa perde consistenza e la struttura psicologica si disintegra di fronte a un mutamento incessante che contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica». Della rapidación il papa aveva già parlato nella Laudato Si’, definendola come un fenomeno tipico del mondo contemporaneo, che vede una continua accelerazione nei ritmi di produzione e di vita, provoca dei rapidi cambiamenti, spesso orientati solo al profitto e incompatibili con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica. Si tratta della logica propria della cultura dello scarto, che tutto piega ai suoi interessi, stretti nel cieco paradigma nascere/produrreconsumare/morire. La società della velocità, che impone ritmi di produzione sempre più rapidi, è la stessa che lascia indietro l’umanità ferita, i dannati della terra, colpevoli di non poter stare al passo con i tempi o forse destinati a questo dallo stesso sistema e dalla sua necessità di vittime da offrire sull’altare del benessere di pochi, ingranaggi di un sistema che si auto fagocita, portando l’umanità sull’orlo di un’estinzione di massa. E così, come in una rinnovata rappresentazione del mito di Re Mida, l’umanità affamata di beni produce e consuma ad una velocità sempre più rapida, toccando tutto ciò che incontra, masse anonime e risorse naturali, per trasformarle nell’oro di beni di consumo sempre più usa e getta, fino a quando non si renderà conto che l’unica cosa che desidera (produrre/consumare in maniera sempre maggiore e sempre più rapida) non è capace di dargli vita, ma la condanna ad una morte che punisce i suoi stolti desideri. Solo che a poter salvarla non c’è il Dioniso del mito, ma un’umanità altra, che si oppone e resiste a questo modello, e che è chiamata a proporre una visione differente; come suggeriva già il papa Paolo VI in un documento – la Popolorum Progressio – che sembra avere un peso specifico importante nel magistero di Francesco, la vera questione sta nella costruzione di un umanesimo nuovo: «se il perseguimento dello sviluppo richiede un numero sempre più grande di tecnici, esige ancor di più uomini di pensiero capaci di riflessione profonda, votati alla ricerca d’un umanesimo nuovo, che permetta all’uomo moderno di ritrovare sé stesso, assumendo i valori superiori d’amore, di amicizia, di preghiera e di contemplazione. In tal modo potrà compiersi in pienezza il vero sviluppo, che è il passaggio, per ciascuno e per tutti, da condizioni meno umane a condizioni più umane» . Alla maniera di vedere le cose pocanzi evocata, a questo sistema dello scarto e del consumo forsennato, si oppone, allora, una visione umana diversa, che trova il suo centro nella categoria dell’aver cura. Motore propulsore di questa visione è Cristo, il veramente uomo, che camminando sui sentieri polverosi di Galilea, sanando e liberando, ha insegnato all’uomo la categoria dell’ultimo, del bisognoso su cui chinarsi con amore e premura. Guardando al suo volto, il volto dell’eternamente misericordioso, incontriamo colui che si spoglia della sua divinità per farsi addentro alle dinamiche umane, di colui che smette di essere l’Eternamente Oltre per gustare della gioia di un pranzo tra amici, per ridere e scherzare, per innamorarsi, per provare la dolcezza della carezza di una mamma, per indignarsi e arrabbiarsi davanti alle ingiustizie, per piangere di dolore la morte di un amico, per ridare speranza ai discepoli abbattuti dalla notizia della sua morte. È quel volto, allora, il volto del Dio che si fa uomo, che ci insegna il cammino per essere uomini e donne nuovi: «non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di Cristo. Il volto è l’immagine della sua trascendenza. È il misericordiae vultus. Lasciamoci guardare da Lui. Gesù è il nostro umanesimo» . Guardiamo, allora, al suo volto per provare a dare un senso a questa antropologia dell’aver cura evocata da Francesco e centrale nella proposta del PE. Questo volto di Cristo possiamo scorgerlo riflesso in quello di un uomo in cammino lungo i sentieri che da Gerusalemme portano a Gerico, un samaritano che ha cura di uno sconosciuto, incontrato ferito sul ciglio del sentiero. Questo aver cura del samaritano si gioca tutto attorno a tre azioni fondamentali: sentire compassione per la condizione dell’altro, farsi vicino e stabilire una prossimità che sa di impegno, farsi carico dei bisogni dell’altro. Su questa sequenza e sulla nostra capacità di assumerla come costitutiva della nostra natura si gioca il nostro futuro come umanità: − Sentire compassione: non solo sentire insieme, ma anche e soprattutto sentirsi chiamati a responsabilità verso l’altro − Avvicinarsi per curare e sanare le ferite, stabilendo una prossimità fisica che dice disponibilità, un contatto che parla di un desiderio di vicinanza più forte dell’imbarazzo dei corpi che si incontrano − Farsi responsabili per la sorte dell’altro anche oltre le prime e necessarie attenzioni, uscendo dalla logica della necessità presente per entrare nell’orizzonte della costruzione di futuro. Questa sequenza dovrebbe essere al centro delle nostre strutture sociali e culturali, trasformarle per garantire al mondo un cammino di futuro: «davanti a tanto dolore, a tante ferite, l’unica via di uscita è essere come il buon samaritano. Ogni altra scelta conduce o dalla parte dei briganti oppure da quella di coloro che passano accanto senza avere compassione del dolore dell’uomo ferito lungo la strada. La parabola ci mostra con quali iniziative si può rifare una comunità a partire da uomini e donne che fanno propria la fragilità degli altri, che non lasciano edificare una società di esclusione, ma si fanno prossimi e rialzano e riabilitano l’uomo caduto, perché il bene sia comune. Nello stesso tempo, la parabola ci mette in guardia da certi atteggiamenti di persone che guardano solo a sé stesse e non si fanno carico delle esigenze ineludibili della realtà umana». Se questo è l’orizzonte umano verso cui orientare l’andare dell’umanità, allora non si può fare a meno dell’educazione, cammino da percorrere per costruire questo umanismo nuovo, questo futuro che trova il suo centro nell’aver cura del mondo e degli altri: «L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. L'educazione, quindi, si propone come il naturale antidoto alla Francesco, Fratelli Tutti, 67. 8 cultura individualistica, che a volte degenera in vero e proprio culto dell'io e nel primato dell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e d'immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione. Il nostro futuro non può essere questo». Il PE, allora, ci sfida ad essere costruttori di questo nuovo umanesimo, di una umanità che riproduce nel suo volto quello di Cristo, un mondo in cui l'aver cura è il paradigma che guida tutte le decisioni politiche, sociali, etiche, religiose. Como umanità, allora, siamo chiamati a rinnovare la nostra tensione educativa, ad ascoltare «il grido delle nuove generazioni, che mette in luce l'esigenza e, al tempo stesso, la stimolante opportunità di un rinnovato cammino educativo, che non giri lo sguardo dall'altra parte favorendo pesanti ingiustizie sociali, violazioni dei diritti, profonde povertà e scarti umani» .

4. Costruire oggi l’umanità del domani

Il cammino fatto fino ad ora ci ha mostrato come la proposta del PE si inserisca nella visione ecclesiale di Francesco, quella della Chiesa in uscita, comunità per la missione, che vede nel primerear il senso del suo esistere e la prova della sua fedeltà allo Spirito del Risorto, quello stesso Spirito che la precede fecondando i processi educativi e giovanili che si danno fuori dai suoi schemi e dalle sue logiche. A questa visione ecclesiale si affianca una antropologia dell’aver cura che costituisce il motore del progetto del PE. Il desiderio di costruire un’umanità che trovi nell’aver cura dell’altro il suo centro, il sogno di una comunità di uomini e donne che riconoscano nelle differenze non una causa di divisione ma un invito alla vicinanza è l’orizzonte ultimo che muove la proposta del PE. Il cammino tracciato dal papa, allora, ha tutti i contorni di una sfida, che richiede scelte coraggiose per costruire oggi l’umanità del domani, lontana dalla logica della cultura dello scarto, per formare uomini e donne che riflettano nel loro volto il volto di Gesù, del Maestro che si china sull’umanità ferita per riempirla di sé non dall’alto di una prepotente perfezione, ma mettendosi alla sua stessa altezza, per poter guardarla negli occhi.

p. Giuseppe Meluso

News

Other news

Ordinazioni Presbiterali in BENIN e INDIA

Nella vigilia del Natale del Signore, cogliamo l'occasione per annunciare con gioia l'ordinazione presbiterale dei nostri confratelli: Arun ANTHONEES, C.S.J, 27 dicembre 2025 (India) Pierre Paul ONITCHANGO, C.S.J, 27 dicembre 2025 (Bénin) Jickson GLODY, C.S.J, 29 dicembre 2025 (India) Chiediamo preghiere in ringraziamento al Signore per il dono della vocazione. A loro auguriamo un servizio sacerdotale pieno di benedizioni! Un Santo Natale a tutti!

24 December 2025

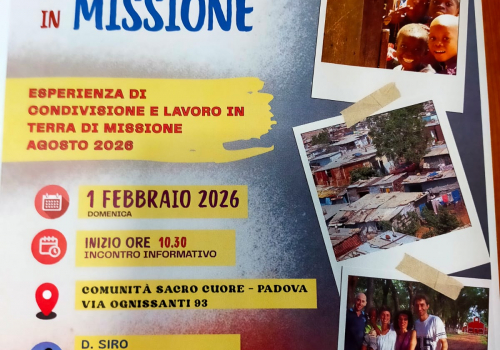

Volontari in missione...

Il 1 febbraio 2026 nella nostra comunità "Sacro Cuore" di Padova si terrà il primo incontro per giovani che desiderano fare una "Esperienza di condivisione e lavoro in terra di missione" da realizzarsi nell'Agosto 2026. Nel link (qui sotto) troverete la locandina illustrativa da scaricare

22 December 2025

Un Natale di speranza e di gioia concrete

Un Natale di speranza e di gioia concrete per 61 ragazzi e adolescenti della Case Famiglia statali di Roman I nostri Scouts, sempre sensibili e attenti alle persone fragili, quest’anno in occasione del tradizionale mercatino di Natale, organizzato per le loro famiglie, amici e sostenitori della nostra Opera “Murialdo”, hanno voluto invitare come ospiti speciali i 61 ragazzi delle case famiglie statali di Roman, offrendo loro momenti di calore natalizio, affetto e… doni. Ci piace ricordare che ogni domenica, da molti anni, i suddetti ragazzi e adolescenti sono i benvenuti al Murialdo per pomeriggi di gioco, di socializzazione, istruzione e svago. Uno dei molteplici segni concreti verso le diverse fragilità e povertà che caratterizzano la nostra famiglia murialdina di Roman.

21 December 2025